慢性肾脏病(CKD)早期诊断的更多可能有哪些?

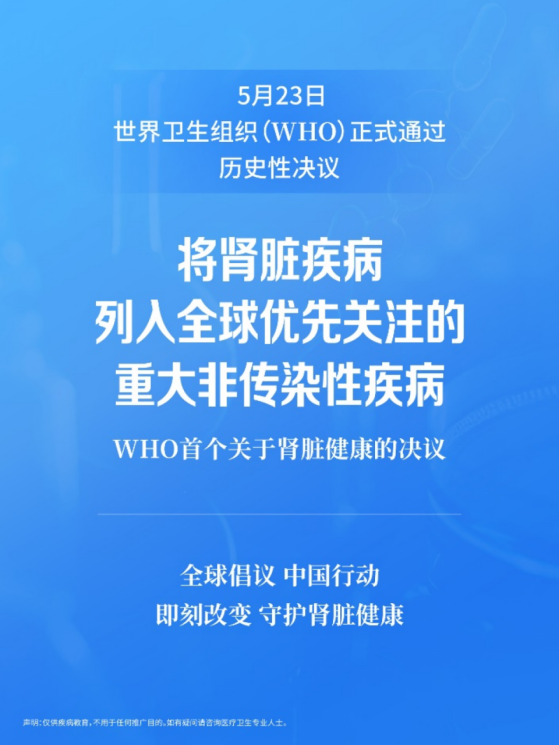

慢性肾脏病(CKD)的早期发现一直是CKD诊断中的难题。伴随着WHO将肾脏疾病列为第五个优先关注的重大非传染性疾病,是时候将更多的目光投向这一领域了!本次,我们来探讨CKD早期诊断的更多可能。

第78届世界卫生大会5月27日在瑞士日内瓦落下帷幕。

2025年5月23日的大会上,通过了题为“通过促进肾脏健康和加强肾脏病预防与控制来减轻全球非传染病疾病负担”的决议,将肾脏疾病列为优先关注的疾病防治领域,敦促各国将肾脏病预防、早期发现和管理纳入国家卫生政策,切实采取行动加强肾脏病防治。

这意味着肾脏疾病继心脑血管疾病、癌症、糖尿病和慢性呼吸道疾病之后,成为第五个优先关注的重大非传染性疾病。标志着全球肾脏疾病防控进入新阶段。

图片来源:人民日报健康客户端

慢性肾脏病(CKD)是指持续≥3个月且影响健康的肾脏结构或功能异常。CKD因高发病率、高致残率、高医疗花费和低知晓率的“三高一低”特征,已成为全球范围内威胁人类健康的重大公共卫生问题。全球CKD患病率约10%-15%,我国CKD患病率为8.2%-13.8%。2021年,美国肾脏病学会、欧洲肾脏病学会及国际肾脏病学会联合声明指出:全球肾脏疾病患者超8.5亿,约为糖尿病患者数(4.22亿)的两倍,是全球癌症患者(4200万)或艾滋病/HIV感染者(3670万)的20倍。

CKD往往起病隐匿,患者长期处于无症状阶段,部分患者就诊时已进入终末期肾病。CKD患者一旦进入终末期肾脏病,需进行血液透析、腹膜透析或肾移植等肾脏替代治疗来维持生命,不仅严重影响患者生活质量,高昂医疗支出及高致残性将给个人和社会带来沉重负担。

早期筛查、早期诊断和及时干预可有效延缓CKD进展,改善患者预后。然而,根据我国20家医院的CKD流行病学回顾性研究显示,我国CKD 3期患者的总体未诊断率高达71.6%。

因此,制订合理可行的人群防治策略,加强对人群的健康教育和早期筛查与诊断是CKD预防与诊治中的关键。

(一)临床上需要一种可靠、灵敏的手段来识别早期CKD

目前,临床上主要依靠尿常规、尿白蛋白肌酐比、血清肌酐和(或)血清胱抑素C计算估计的肾小球滤过率(eGFR)等标志物,或辅助肾脏彩超来诊断CKD。

然而,这些指标并不是提示肾早期病变或损伤的理想标志物。

肾脏在肾单位丢失时具有维持功能的代偿机制,传统指标(如GFR)通常只在肾单位大量丢失后才会发生变化。有研究指出,在50%的肾单位丢失或单肾患者中GFR仍可维持在正常范围。

此外,上述临床指标易受其他因素(如药物、肌肉含量、生活习惯等)影响导致假阳性。并且,根据指南要求,CKD诊断时需经历3个月观察期。依靠eGFR单次检测诊断CKD的假阳性率为30%,蛋白尿的假阳性率更高。

因此,从需求端看,临床上需要一种可靠的、灵敏的手段来识别早期CKD。

(二)国内常规CKD检测市场饱和

另外,当前常规CKD诊断方法的国内市场呈现饱和态势,且同质化竞争严重。根据DataMed数据库初步检索。NMPA批准的肌酐检测产品超过360款,胱抑素C检测产品超过410款。

因此,伴随着国际与国内对CKD早期发现的重视,其需求将进一步增加。开发新的CKD筛查与诊断方法方能解临床之急,并在此领域抢占先机。

(一)肾单位量化技术

肾单位数目通常在出生时就已确定,但年龄、药物毒性、疾病等各种因素都可导致肾单位丧失。肾单位数目是一个重要的生物标志物,可预测人群中肾脏疾病的终生风险。从CKD进展到肾衰竭的过程伴随着肾单位数量的逐步减少。肾活检可进行肾单位数量的估计,但属于有创检测,并且,肾单位分布存在一定的空间异质性,活检方法的估算数量可能与实际数量存在较大差异。

阳离子铁蛋白增强磁共振成像(CFE-MRI)在该方向展示出一定应用潜力。静脉注射的纳米颗粒铁蛋白可结合到肾小球基底膜,从而实现体内检测和定位整个肾脏,结合影像学AI技术可进行肾单位数量的估计。因为需要静脉注射纳米颗粒铁或放射性示踪剂(PET技术下),实际应用过程中会产生一定的毒性。

(二)遗传基因检测

遗传因素导致的CKD越来越受到重视。研究显示,儿童CKD患者中约30%-50%由单基因疾病导致,成人CKD患者中约10%-20%归因于单基因病因。KDIGO组织建议临床医生考虑进行基因检测,以提高诊断准确性,促进肾病学的个性化医疗管理。已有超过600个基因在单基因肾脏病中被发现。ClinGen数据库(https://search.clinicalgenome.org/kb/reports/stats)中收集了与肾病相关的遗传基因,感兴趣可自行查阅。

明确遗传病因可提升诊断精确度、指导靶向监测与治疗。根据新英格兰杂志数据,基因检测效能受表型特征、共病状态、种族、血缘关系、发病年龄等因素影响。当符合特定指征的患者接受基因检测时,诊断阳性率可达40%-57%。但该检测受到肾病遗传基因数据库代表性的影响,需足够的研究数据支撑。

(三)基于cfDNA的肾损伤检测

器官在发生损伤时会释放大量游离DNA(cfDNA)入血,通过检测血液或尿液中肾脏来源cfDNA水平可实现肾损伤监测。现已有成熟的商业产品应用于肾移植病人的排斥监测场景。通过供体与受体间SNP位点的差异来判断cfDNA来源,进而通过移植肾来源的cfDNA水平来进行排斥监测。成熟的产品已在市场应用,如Natera, CareDx及国内奥根诊断的肾移植监测产品。

CKD进展过程中同样会伴随血液和尿液中肾脏来源cfDNA含量的变化,结合甲基化检测具备的精准溯源DNA来源的能力,理论上可实现CKD的早期预警,但仍需更多研究确认。

(四)基于AI模型的肾脏病进展风险预测

当CKD发展至3期时,患者发生并发症风险和进展至终末期肾病的风险显著增高。因此,及时预警CKD的进展具有重要意义。近年来研究表明,成人CKD发生与进展是多因素协同作用的过程。年龄、性别、先天肾脏发育不全、遗传因素、超重、高血压、糖尿病及怀孕等因素均可能影响CKD的发生与进展。随着CKD数据的不断积累,结合个体因素及检测结果,建立CKD进展动态预警模型也可能是新的方向。

除此之外,结合微生物组、蛋白质组及代谢组的多组学研究也是肾脏疾病评估的研究方向之一。但与上述四个方向相比,仍需更多研究数据支撑,在此不做赘述。另外,以上四种策略检测成本理论上相对高,实际更可能用于疾病早期诊断或进展预警,不适用于疾病筛查场景。发现并开发新的检测标志物可能为CKD疾病筛查提供新的路径。

总之,伴随着肾脏疾病被列为全球第五大优先关注的重大非传染性疾病,其早期发现将成为疾病预防与诊治中的关键。但原有诊断方法存在性能上的不足,并且国内现有常规检测产品多、同质化强。因此,不断关注肾脏疾病诊断的前沿技术发现,并及早布局,将可能率先打破僵局,赢得主动!

参考文献:

[1] Romagnani, P., Agarwal, R., Chan, J.C.N. et al. Chronic kidney disease. Nat Rev Dis Primers 11, 8 (2025).

[2] Bennett KM, Baldelomar EJ, Charlton JR. Delivering on the potential of measuring nephron number in the clinic. Nat Rev Nephrol. 2022 May;18(5):271-272.

[3] Lu Z, Ni W, Wu Y, Zhai B, Zhao Q, Zheng T, Liu Q, Ding D. Application of biomarkers in the diagnosis of kidney disease. Front Med (Lausanne). 2025 Apr 30;12:1560222.

[4] Vivante A. Genetics of Chronic Kidney Disease. N Engl J Med. 2024 Aug 15;391(7):627-639.

[5] 中国医药教育协会临床肾脏病专委会,慢性肾脏病多学科临床管理路径专家共识委员会. 慢性肾脏病多学科临床管理路径专家共识[J]. 中华内科杂志志,2024,63(12):1216-1227.

[6] 中华预防医学会肾脏病预防与控制专业委员会. 中国慢性肾脏病早期评价与管理指南 [J] . 中华内科杂志, 2023, 62(8) : 902-930.

发表评论 取消回复