如果将微流控技术比作一条精密的‘微型高速公路’,生物分子在这条高速公路上高速流转。想要精准拦截并解析这个分子,为生物分子设置“收费站”,则需要依赖另外一种技术——生物传感器技术。

上期科普中,我们介绍了POCT产品基础技术中的微流控技术。如果将微流控技术比作一条精密的‘微型高速公路’,生物分子在这条高速公路上高速流转。想要精准拦截并解析这个分子,为生物分子设置“收费站”,则需要依赖另外一种技术——生物传感器技术。

生物传感器(Biosensor)是一种将生物识别元件与信号转换技术相结合的检测设备,能够高灵敏度、高选择性地测量特定化学或生物分子。简单来说,它就像一位“分子侦探”,利用生物成分(如酶、抗体、DNA或细胞)或仿生物质(如人工模拟酶)识别目标物质,再通过物理或化学方法将识别过程转化为可测量的信号(如电信号、光信号等),最终输出检测结果。例如,血糖仪中的葡萄糖氧化酶能像人类的舌头识别甜味一样捕捉血糖分子,而电极则将这一反应转化为数字读数。

生物传感器的核心价值在于其快速、精准的检测能力。与传统实验室分析方法相比,它无需复杂的前处理步骤,甚至可实现实时监测,因此在医疗诊断、环境监测、食品安全等领域具有广泛应用。例如,免疫传感器能区分相似结构的蛋白质,而DNA传感器可检测单个碱基的差异。

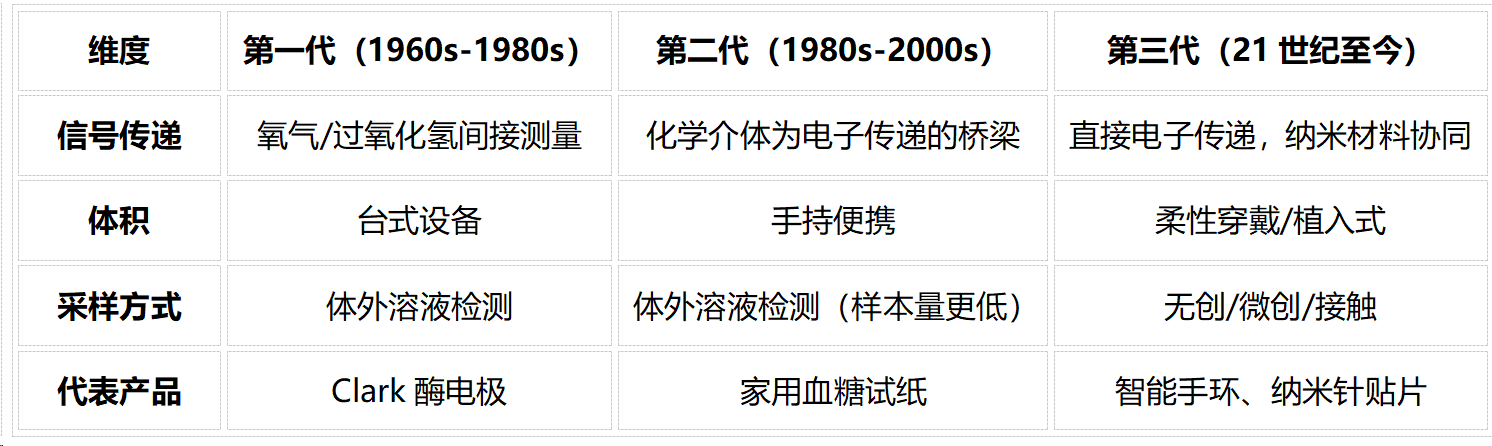

生物传感器的演进可分为三个阶段:

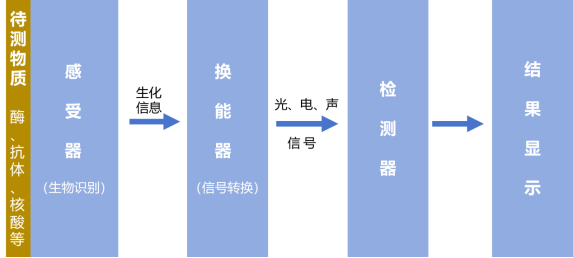

生物传感器的工作原理可分为三步,如同一个精密的信息处理流水线:

1. 生物识别

生物传感器的“核心元件”是分子识别单元,如酶、抗体或核酸。它们像特制的“钥匙”,仅与特定“锁”(目标分子)结合。例如:

酶传感器:葡萄糖氧化酶仅催化葡萄糖反应,生成过氧化氢;

DNA传感器:互补核酸链通过碱基配对捕获目标基因片段。

2. 信号转换

识别过程产生的微小变化(如pH变化、质量增加)需被转换为可读信号。常见的换能器类型包括:

电化学型(如电极):检测电流或电压变化,适用于血糖仪;

光学型(如光纤):测量荧光或折射率改变,常用于病毒检测;

压电型(如石英晶体):通过频率变化感知质量增减,常用于气体检测。

3. 输出与分析

转换后的信号经放大器、处理器处理,最终以数字或图像形式呈现。现代生物传感器可通过蓝牙将数据实时传输至手机(如可穿戴健康设备)。

目前,生物传感器的应用已渗透到医学检测的各个领域,包括糖尿病监测、传染性微生物检测、药敏检测、遗传性疾病检测、癌症早期诊断、心血管疾病检测、药物基因组检测等。以下概述其在癌症早期诊断、慢病动态监测及传染病快速筛查中的前沿应用。

癌症早期诊断

早期诊断是提高癌症治愈率的关键,生物传感器技术能够通过检测特定的肿瘤标志物来实现癌症的早期筛查。通过引入各种类型的微流控生物传感器,可实现快速、灵敏检测循环肿瘤细胞、细胞外囊泡、核酸、蛋白质等癌症生物标志物。

外泌体分析与液体活检是生物传感器在肿瘤标志物检测中两个新的应用方向。

外泌体是细胞分泌的纳米级囊泡,携带母细胞的蛋白质、核酸和脂质等信息,已成为癌症诊断的新型标志物。传统的外泌体检测方法如ELISA、Western blot等存在操作繁琐、灵敏度低等缺点,而基于生物传感器的外泌体检测方法具有检测时间短、操作简单、成本低等优点,正逐渐成为早期诊断的一种很有前景的替代方法。

液体活检是肿瘤诊断的革命性技术,通过分析血液等体液中的循环肿瘤细胞(CTCs)、循环肿瘤DNA(ctDNA)和外泌体等实现无创诊断。生物传感器因其高灵敏度和操作简便性,在液体活检领域展现出独特优势。现开发的微流控芯片整合了纳米线传感器阵列,能够从1mL血液中捕获并分析单个CTC细胞,为肿瘤分子分型和治疗监测提供依据。

慢病实时动态监测

传统的血糖检测方法主要依赖指尖采血和试纸检测,存在创伤性大、检测频率受限等缺点。生物传感器技术的引入为糖尿病管理带来了全新解决方案,特别是连续葡萄糖监测系统(CGM)的出现,实现了血糖水平的实时动态监测。

高精度、无创、连续及智能监测是国内外CGM系统的发展方向。目前国外主要产品包括:德康医疗G7(连续监测时间:15天版)、雅培FreeStyle Libre3(14天)及美敦力MiniMed 780G(7天)等;国内以三诺生物i3(15天版)、硅基仿生GS1、微泰医疗AiDEX G7及鱼跃医疗CT15等产品为主。

心血管监测方面,柔性电子皮肤传感器可贴附于胸部,同步监测心电、心音和颈动脉搏动。而血管内植入式传感器则通过压力传感实时监测心力衰竭患者的肺动脉压,数据经皮传输至终端,降低了患者住院率。

慢性肾病监测中,基于分子印迹聚合物的传感器可在家用尿液检测仪中使用,对尿素/肌酐等肾损伤标志物进行检测,极大方便了患者的居家管理。

传染病快速筛查与耐药性检测

传染病的快速诊断对疫情控制至关重要,生物传感器在多病原联检、快速检测和耐药基因识别方面表现突出。

生物传感器结合CRISPR-Cas技术与微流控系统大大降低了检测设备的体积,保证性能的同时,将检测时间缩短至30min。结合以上三种技术方案的SHERLOCK系统已成为传染病检测的重要工具,已实现新冠病毒、流感病毒、疟疾、HIV、埃博拉病毒等病原体检测和分型,并逐步应用于沙门氏菌、大肠杆菌及李斯特菌等食源性疾病的检测。具有多重、定量和可视化检测的优点。此外,可穿戴式病原体检测设备也是重要发展方向。新冠疫情期间诞生的基于CRISPR技术的口罩传感器,按下按钮后,可在室温下进行新冠检测。

在耐药性检测方面,现已开发出基于耐药基因的核酸检测传感器、基于耐药酶活性的功能检测传感器、基于表型耐药的全细胞传感器及基于噬菌体/适体的智能传感器。与传统药敏试验相比,显著提升了检测速度、检测通量,并提升了便携性。现已用于β-内酰胺、碳青霉烯类抗生素相关病原体耐药检测。随着CRISPR、纳米材料、微流控和人工智能的深度融合,未来有望实现1小时内完成耐药基因+表型联合检测。

总之,尽管在稳定性、抗干扰性和标准化等方面仍存在挑战。生物传感器技术正在深刻变革医学检测的各个领域,从慢性病管理到重大疾病早期诊断,从药物个性化到手术实时监测。随着纳米技术、柔性电子、人工智能等前沿科技的融合,生物传感器将朝着更灵敏、更智能、更便捷的方向发展,为实现精准医疗和主动健康管理提供关键技术支撑。

附录:几款生物传感器监测产品

1、传感器口罩(Science. 2024 Aug 30;385(6712):954-961.)

(EBCare,EBCare能够在室内和室外活动中连续监测呼气冷凝液分析物,评估慢性阻塞性肺疾病、哮喘患者以及新冠感染后患者的代谢状况和呼吸道炎症。)

2、血糖连续监测系统

Dexcom G7, 2025年4月10日获FDA批准,15天持续血糖监测系统(CGM)

三诺爱看动态血糖仪,最长连续监测时间为15天

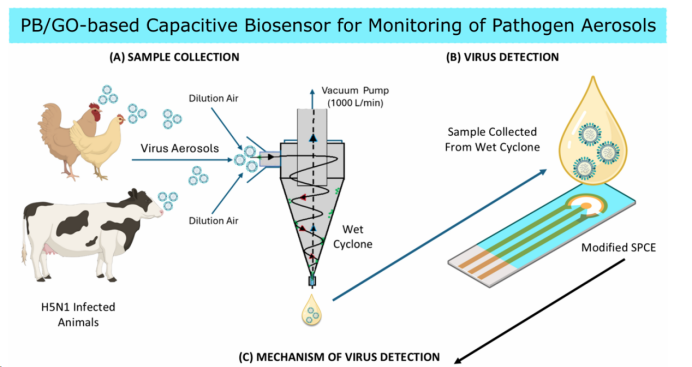

3、气溶胶检测传感器(ACS Sens. 2025 Feb 21.)

通过气溶胶检测空气中禽流感H5N1型和大肠杆菌。检测时间低于5 min。准确率>90%。用于实时空气病原体监测和风险评估。

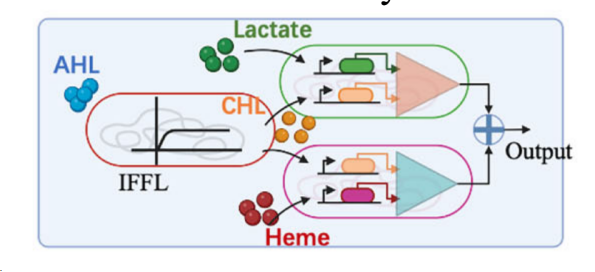

4、基于细菌联合体的血红素和乳酸生物传感器(Nat Commun. 2025 Apr 22;16(1):3761.)

用于检测人源粪便样本中的乳酸和血红素。

其他参考文献:

[1] Front Med. 2022 Apr;16(2):157-175.

[2] Biomark Res. 2024 Dec 5;12(1):153.

[3] 洪国粦.几种生物传感体系的建立及其在检验医学中的应用[D].厦门大学,2019.

微信扫一扫

复制链接

发表评论 取消回复